Wie sieht die Welt am 300. Geburtstag von MR aus? Eine elektrische Reise in die Zukunft.

Text: Geschäftsführer Michael Rohde, Illustration: Peter Bartels

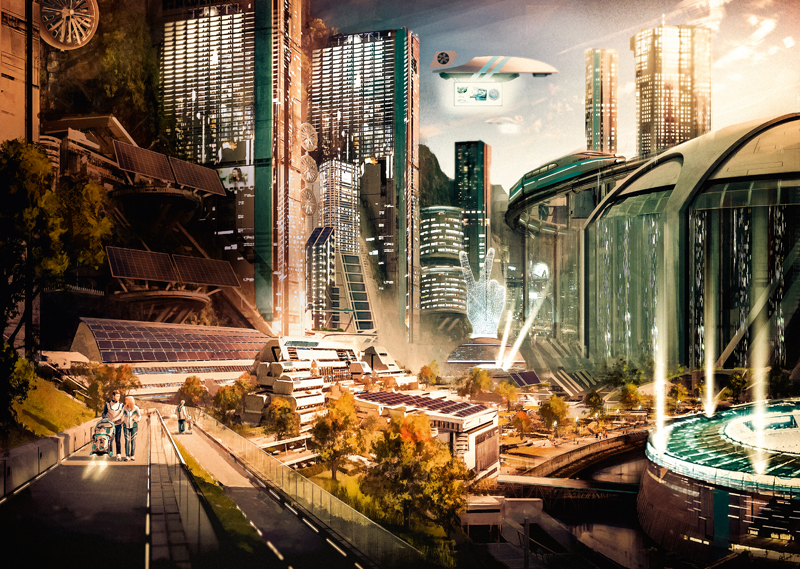

In einem sind sich die Science-Fiction Schaffenden einig: Die Zukunft ist elektrisch. Ob Megacity, Raumschiff oder Riesenroboter — alles leuchtet, piept und pulsiert. Der Strom hierfür stammt je nach Fantasie aus fiktiven Dilithiumkristallen, orbitalen Solarkollektoren oder Materie-Antimaterie-Reaktoren. Sci-Fi-Autoren lassen sich hier immer wieder etwas Neues einfallen. Worüber sie offenbar weniger gerne nachdenken, ist, wie der Strom von Punkt A nach B gelangt. Die sauberste Methode der Energieverwendung wird die Welt aber nur dann voranbringen, wenn der Nutzer verlässlich den Strom aus der Steckdose zapfen kann. Doch genau das können wir mit heutigen Mitteln nicht garantieren, da die Netze noch nicht zukunftsfähig sind. Was das bedeutet? Um das zu beantworten, werfen auch wir einen Blick auf Verbrauch und Erzeugung.

Mehr, mehr, mehr!

Die Weltbevölkerung wächst unaufhaltsam. In einigen Jahrzehnten wird sie die zweistellige Milliardengrenze überschritten haben. All diese Menschen benötigen Energie: für elektrischen Strom, zum Kochen, für Mobilität sowie Wärme oder Kälte. Zu beinahe 80 Prozent sind fossile Energieträger heute die Primärenergiequellen. Wir verbrennen Dinge, mit den bekannten Folgen. Experten sind sich einig, dass die unverzichtbare Dekarbonisierung nur durch rasche Elektrifizierung erreicht werden kann. Durch diesen Shift und das Bevölkerungswachstum wird der absolute Bedarf an elektrischer Energie steigen. Der wachsende Bedarf pro Kopf wird für eine weitere Beschleunigung sorgen.

Das gilt auch in den reifen Volkswirtschaften, obwohl die Technologie immer energieeffizienter wird: Devices führen eben schlicht zu noch mehr Devices. Viele kleine, sich läppernde Energiefresser sind integraler Bestandteil des Smart Homes. Von den notwendigen Serverfarmen, die das Land pflastern werden, ganz zu schweigen. In den Schwellenländern steigt der Bedarf noch rascher. Statt über die unbezahlbare Verbindung von Leitungen zu einem Stromnetz werden entlegene Regionen die Elektrifizierung über Off-Grid-Lösungen vorantreiben, die aus kombinierten erneuerbaren Quellen gespeist werden. Mit dem Strom kommen Licht und Zugang zum Internet – laut Soziologen die wesentliche Voraussetzung für gesellschaftliche Entwicklung durch Bildung in diesen Regionen.

Abseits der entlegenen Gebiete wird der globale Trend der Urbanisierung zu großen Ballungsräumen führen – geschätzt zwei Drittel der Weltbevölkerung werden 2035 in Städten leben. Eine Infrastruktur für Cluster mit 30 Millionen Einwohnern und mehr ist ohne umfassende Elektrifizierung undenkbar. Wer zur Arbeit gelangen möchte, braust dank fortgeschrittener Batterietechnik mit dem autonomen E‑Taxi. Die Generation danach vielleicht im E‑Kopter. Wir haben also verstanden: Dekarbonisierung geht nur mit umfassender Elektrifizierung. Für die Stromerzeugung wird aktuell nur ein knappes Viertel des weltweiten primären Energieverbrauchs benötigt. Über 75 Prozent des Stroms wird dabei immer noch aus fossilen Quellen erzeugt. Wenn also aus Sicht der Experten „alles elektrisch“ werden soll: Ist das dann eine gigantische, unlösbare globale Aufgabe? Keineswegs – weil die Elektrifizierung den größten Raum für Optionen zwischen zentral und dezentral und auch bei der Konversion zwischen Energieformen („Power-to‑X“) bietet.

Eins für alle oder alle für alle?

Heute haben wir in den westlichen Industrienationen und auch in den aufstrebenden Ländern wie Indien oder China und in Südostasien meist fossile Großkraftwerke mit großen rotierenden Turbinen und Generatoren, die in nicht allzu großer Entfernung von den Lastzentren beziehungsweise voneinander (quasi regional-zentral) gebaut wurden.

Dieser Ansatz hat mehrere Vorteile: Die großen rotierenden Massen der zentralen Kraftwerke haben so viel Energie gespeichert, dass sie stabilisierend auf dauernde Verbrauchsschwankungen und zunehmende Volatilität durch erneuerbare Einspeisungen im Netz wirken – eine anfahrende U‑Bahn bringt das Netz nicht zum Wackeln. Große Leitungen für weiträumige Stromübertragung sind nicht erforderlich. Durch die relative Nähe sind hohe Resilienz und Verfügbarkeit des Gesamtsystems gegeben.

„Statt Dinge zu verbrennen, wird der Mensch von morgen vor allem aufladen. Der Strom dazu sollte sauber sein, weil es sonst mit der Erde schnell zu Ende ginge.“

Will man für die Zukunft so etwas wie Lager bilden, dann wären es, grob gesagt, zwei: die zentrale und die dezentrale Lösung. Erstere setzt auf die Fortsetzung einer Erzeugung in zunehmend regenerativ gespeisten Großkraftwerken. Das gibt es heute schon und heißt Offshorewindpark, PV-Großkraftwerk oder Hydrokraftwerk. Diese zentralen regenerativen Ansätze setzen ein überregionales „Supergrid“ hoher Übertragungskapazität (und damit auch potenziell hoher Verwundbarkeit) zum Ausgleich der Volatilität regenerativer Quellen voraus. Und für den Wegfall der „Inertia“ aus den großen rotierenden Massen müssen gleichfalls Lösungen gefunden werden. Das ist so unmöglich nicht, wird doch zum Beispiel der Generator-Satz des stillgelegten Kernkraftwerks Biblis als „rotierender Phasenschieber“ genau für diese Zwecke genutzt.

Das zentrale Solarkraftwerk im Erdorbit ist wiederum in 150 Jahren wahrscheinlich noch keine Realität. Aber warum sollten unsere Kindeskinder – die über unsere heutigen Ansätze vielleicht nur milde lächeln werden – keine neuen Lösungen finden? Und wenn in 150.000 Jahren die letzte Niete an der Dyson-Sphäre um unsere Sonne gesetzt wird, dann könnten wirklich sehr viele Probleme gelöst sein.

Wer die eine, zentrale Lösung für unwahrscheinlich hält, der ist möglicherweise ein Anhänger der dezentralen Lösung: Viele kleine regenerative Erzeuger generieren Strom, nehmen sich ihren Teil und schicken den Rest ins Netz, um das Defizit eines anderen auszugleichen. Vielleicht ist in 150 Jahren jeder Zentimeter Dachfläche von Hochleistungsphotovoltaikanlagen bedeckt, damit jeder jedem helfen kann. Autark werden die Megacitys damit nicht. Sie brauchen eine „Nabelschnur“ zur Verbindung mit großen Energiequellen aus dem Netz.

Chinas Regierung träumt in diesem Zusammenhang schon heute von einem globalen Netz, mit dem Strom weltweit verschiebbar wird. Neben der Technologie hierfür braucht die dezentrale Lösung noch bessere Speichermöglichkeiten als heute. „Power-to-X-Lösungen“ etwa – riesige Kavernen, in denen Wasserstoff oder Methan lagert, zuvor in mehreren Stufen aus Wind- oder Solarstrom erzeugt und im Bedarfsfall klimaneutral im Kraftwerk oder mobil verbrannt.

Bildungsauftrag für die Netze

Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir über den Stromtransport sprechen müssen, der von der Science-Fiction so schändlich ausgespart wird. Egal ob zentral oder dezentral: Irgendwie muss die gigantisch gestiegene Menge Strom im Jahr 2168 zum Verbraucher gelangen. Und die oft beschworenen Analogien vom drahtgebundenen Telefon zur breitbandigen Funkübertragung als Handlungsmuster für eine zukünftig drahtlose Stromübertragung sind zwar nicht Sci-Fi, bestehen aber oft aus ganz einfachen physikalischen Gründen den Realitätstest nicht.

Von einem Solarkraftwerk in geostationärer Umlaufbahn könnte man vielleicht schon heute die Energie per Mikrowellenstrahl auf die Erde schicken – allerdings kann man allem Getier oder Gerät nur viel Glück bei der Querung dieses Strahls wünschen. Physikalisch ähnlich kapriziös ist die induktive Überbrückung großer Abstände. Vom Kabel werden wir so schnell nicht abkommen, zumal die gesamte installierte Basis nicht einfach „wegdisruptiert“ werden kann.

Die Netze werden sich aber trotzdem verändern, vor allem, was die Lösungen zum Grid-Management und State-Assessment angeht. Hier warten riesige Herausforderungen auf die Netzbetreiber und damit auch auf Hersteller wie MR. Wenn sich in einer dezentralen Zukunft das Netz ausdifferenziert in Mikrogrids für einzelne Stadtteile bis hin zu Nanogrids, die vielleicht nur noch einen Haushalt versorgen, verlangt das eine neue Denkweise.

Die heute noch sehr zentral angelegte Steuerung der Stromerzeugung und ‑verteilung ist damit passé, denn die Anforderungen an das Grid-Management durch die Dezentralisierung steigen exponenziell. Der Grid-Operator muss über unzählige Dinge die Übersicht bewahren, die alle in Wechselwirkung zueinander stehen. Welcher Energiebedarf ist morgen zu erwarten? Wie wird die Wetterlage aussehen? Wie voll sind meine Speicher? Und, und, und. In seiner Gesamtheit eine Datenmenge, für die schon ein Quantencomputer an der Cloud hängen müsste. Aber ob wir den in 150 Jahren haben? Deswegen müssen hier die richtigen Softwarelösungen her.

Sicher ist sicher

Beide Lösungselemente bieten auch eigene Herausforderungen, was die Resilienz angeht. Gerade eine zentrale Infrastruktur wie die großen „Nabelschnüre“ muss sicher gegen Angriffe gemacht werden können. Stärker dezentrale Lösungen hätten den Vorteil, dass sie per se eigenstabilere kybernetische Systeme sein können. Wird ein Teilchen ausgeschaltet, läuft das Gesamtsystem weiter. Nach einem Angriff würde trotzdem der Verkehr laufen, im Krankenhaus-OP das Licht brennen und wahrscheinlich sogar auf einem Großteil der Fernseher (oder in 150 Jahren vielleicht implantierten Videoschnittstellen am Sehnerv) Netflix 4‑D weiterlaufen.

„Der Wandel in der Energiebranche wird radikal sein. Statt funktionale Hardware wird es vermehrt um intelligente Software gehen.“

Im Hintergrund wird der Fehler identifiziert und behoben und schnell wieder alles auf volle Leistung gebracht. Aber: Komplexe, vernetzte, dezentrale Systeme brauchen eine ausgereifte, intelligente Systemarchitektur. Für das halbwegs gelungene, halbwegs resiliente kybernetische System Mensch hat die Evolution ein paar Millionen Jahre gebraucht. Immerhin atmen wir nach einem Knock-out weiter, dann kommen der Reboot und der Kopfschmerz.

Wie fühlt sich Disruption an?

Der Wandel wird auch in der Energiebranche radikal sein, weil uns die Dekarbonisierung zu mehr Dezentralisierung zwingt. Das verändert die Hardware der heutigen Arbeitspferde, der „Aktoren“, und erfordert sehr viel mehr Intelligenz bei der Netz- und Systemführung mit Sensoren, Kommunikation und Software. Leistungselektronische Lösungen werden langsam die konventionellen Transformatoren ersetzen. Darum werden sich die Produkte von MR in 50 Jahren drehen, das wissen wir schon jetzt. Erfolgreiche Unternehmen unternehmen, statt zu unterlassen, deshalb stecken im Wandel große Chancen.

Mut statt Zukunftsangst ist die Richtschnur. Was dann in 100 Jahren ansteht, das hängt davon ab, wie sich die Welt bis dahin weitergedreht hat. Und so gigantisch dieser Wandel für die Netzbetreiber und ihre Lieferanten auch ist: Der Strom verbrauchende Otto Normalbürger wird ihn in den reifen Volkswirtschaften nicht so stark zu spüren bekommen, wenn die Politik endlich die richtigen Rahmenbedingungen für eine umfassende Dekarbonisierungs-Energiewende schafft. Spannender wird es sich wahrscheinlich in den Schwellenländern und Megacitys anfühlen – mit einer radikal veränderten Energie-Zukunft, die aus heutiger Sicht als Science-Fiction erscheint. Freuen wir uns auf die Zukunft!